附子的功效與作用,附子中毒

附子為毛莫科多年生草本植物烏頭的塊根上所附生的塊狀子根,因其附烏頭而生,如同子附其母,故名附子。附子主產于四川、陜西等地,以四川綿陽地區的產量最多、質量最好,歷來被奉為附子的道地藥材,故又有川附子之名。在商品中又有黑附子,即附子的加工品。因在藥材加工過程中,將附子先切片,再與黑豆同煮,而內外均呈黑色,故而又名黑附子、附片或黑附片。

附子的功效與作用

1.現代研究表明,附子主要含有烏頭堿、次烏頭堿等多種生物堿,具有強心、降壓、鎮痛、抗炎、局部麻醉,以及抗心肌缺血缺氧、抗休克、促進血小板凝集、增強體液免疫、增強離體回腸收縮等多種藥理作用。

2.附子性味辛、甘,大熱。本品純陽有毒,其性走而不守,上能助心陽以通脈,下可補腎陽以益火,是一味溫補命門之火,溫里回陽救逆的要藥。既能治療陽氣衰微、陰寒內盛,或因大汗、大吐、大瀉而引起的四肢厥逆、冷汗自出、脈微欲絕等亡陽證,又能治療大汗淋漓、手足厥冷、氣促喘急等陽氣暴脫之證,還能益命火而暖脾胃,助陽化氣以利水消腫,用于治療腎陽不足、命門火衰、畏寒肢冷、陽疾、尿頻等,又治陰寒內盛、脾陽不振、院腹冷痛、大便塘瀉等,以及脾腎陽虛、水濕內停所引起的小便不利、肢體浮腫之證。此外,本品還可通行十二經脈、祛寒除濕、溫經止痛,用于治療風寒濕痹、寒濕偏盛、周身骨節疼痛等。

3.在臨床上,附子常與干姜、甘草等同用,治療忘陽之證而見陽氣衰微、陰寒內盛或因大汗、大吐、大瀉而致的四肢厥冷、脈微而欲絕者;或與人參、龍骨、牡礪等同用,用以回陽救脫,治療大汗淋漓、手足厥冷等陽氣暴脫之證;附子還常與肉桂、熟地、山茱英等配伍,治療腎陽不足、命門火衰、畏寒肢冷、陽瘓、尿頻等癥;附子與人參、白術、干姜等配伍應用,治療脾腎陽虛、骯腹冷痛、大便塘泄者;與人參、桂枝等同用,治療心陽衰弱、心悸氣短、胸痹心痛者;附子還常與桂枝、白術、甘草等配伍,用于諸寒痛證,如治療寒濕痹痛;與高良姜、吳茱英、陳皮等合用,對寒凝氣滯所引起的院腹疼痛,有很好的治療效果。

附子的食療作用

有明顯擴張血管作用;有降低血壓,提高耐缺氧能力,對特異性體液免疫和細胞免疫有促進作用;還有強心,提高心肌的興奮性,及興奮機體各臟器組織細胞的作用;對垂體一一腎上腺皮質軸有興奮作用。能收縮內臟血管,使血流暫時重新分配;可以改善虛脫,減輕心臟性水腫;對組織胺性踝關節有顯著抗炎消腫作用。此外有鎮靜、鎮痛、 局麻的作用。

使用注意(附子中毒)

附子辛熱燥烈,凡陰虛陽亢及孕婦禁用。不宜與半夏、瓜蔞、貝母、白芨、白蘞同用。因有毒,內服須經炮制。若加工不到位,內服過量,或煮煎方法不當,與酒同用等均易引起中毒。

附子中毒表現及救治:中毒主要表現在①神經系統癥狀:口舌、四肢及全身麻木,頭痛,頭暈,耳鳴,復視,精神恍惚,言語不清或小便失禁。繼則四肢抽搐,牙關緊閉,呼吸衰弱等。②循環系統癥狀:心悸氣短,心率失常,血壓下降,面色蒼白,口唇紫紺,四肢厥冷,體溫下降,休克等。心電圖可見心律不齊、室性早搏、房室傳導阻滯及心房或心室纖顫等。③消化系統癥狀:流涎、惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉(偶有血樣便)、腸鳴音亢進。④孕婦可致流產。救治方法一般用①以1∶5000的高錳酸鉀液,2%的食鹽溶液或濃茶反復洗胃。但催吐、洗胃必須在無驚厥、呼吸困難及嚴重心律失常情況下進行。②以阿托品 0.5 ~1mg/次,肌注,每隔半小時給藥1次,一般應用不超過 24 小時。首次可用至2~4mg,靜脈推注。若用藥后未見癥狀改善,或出現阿托品毒性反應,可改用利多卡因或電轉復等治療措施。對呼吸衰竭、昏迷、休克等危重病人,同時可酌用中樞興奮劑,也可加用地塞米松和能量合劑。③中藥治療可用綠豆 60g、黃連 6g、甘草 15g、生姜 15g、紅糖適量水煎后鼻飼或口服。還可用蜂蜜50 ~ 100g,用開水沖服以解毒。④其他對癥處理。

相關內容

時代新人的基本內涵是什么豇豆不能和什么一起吃,豇豆相克的食物有哪些

白芷什么時候種植 白芷栽培技術

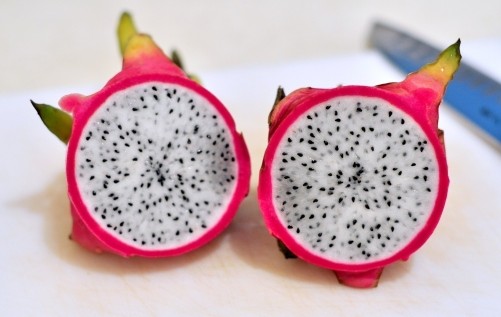

火龍果的功效與作用,火龍果的作用有哪些

糌粑營養成分有哪些 包含哪些營養價值

上一篇:蜂皇漿的作用與功效

下一篇:巴戟天的功效與作用及食用方法