黃帝內經-四季養生

黃帝內經是中國古人留給后人的寶貴財富,其中的《四氣調神大論》篇講述了四個季節不同的養生原則:

春三月,此謂發陳,天地俱生,萬物以榮,夜臥早起,廣步于庭,被發緩形,以使志生,生而勿殺,予而勿奪,賞而勿罰,此春氣之應,養生之道也。逆之則傷肝,夏為寒變,奉長者少。

夏三月,此謂蕃秀,天地氣交,萬物華實,夜臥早起,無厭于日,使志無怒,使華英成秀,使氣得泄,若所愛在外,此夏氣之應,養長之道也。逆之則傷心,秋為痎瘧,奉收者少,冬至重病。

秋三月,此謂容平,天氣以急,地氣以明,早臥早起,與雞俱興,使志安寧,以緩秋刑,收斂神氣,使秋氣平,無外其志,使肺氣清,此秋氣之應,養收之道也。逆之則傷肺,冬為飧泄,奉藏者少。

冬三月,此謂閉藏,水冰地坼,無擾乎陽,早臥晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若已有得,去寒就溫,無泄皮膚,使氣亟奪,此冬氣之應,養藏之道也。逆之則傷腎,春為痿厥,奉生者少。

天氣,清凈光明者也,藏德不止,故不下也。天明則日月不明,邪害空竅,陽氣者閉塞,地氣者冒明,云霧不精,則上應白露不下。交通不表,萬物命故不施,不施則名木多死。惡氣不發,風雨不節,白露不下,則菀槁不榮。賊風數至,暴雨數起,天地四時不相保,與道相失,則未央絕滅。唯圣人從之,故身無奇病,萬物不失,生氣不竭。逆春氣,則少陽不生,肝氣內變。逆夏氣,則太陽不長,心氣內洞。逆秋氣,則太陰不收,肺氣焦滿。逆冬氣,則少陰不藏,腎氣獨。夫四時陰陽者,萬物之根本也。所以圣人春夏養陽,秋冬養陰,以從其根,故與萬物沉浮于生長之門。逆其根,則伐其本,壞其真矣。

故陰陽四時者,萬物之終始也,死生之本也,逆之則災害生,從之則苛疾不起,是謂得道。道者,圣人行之,愚者佩之。從陰陽則生。逆之則死,從之則治,逆之則亂。反順為逆,是謂內格。是故圣人不治已病,治未病,不治已亂,治未亂,此之謂也。夫病已成而后藥之,亂已成而后治之,譬猶渴而穿井,而鑄錐,不亦晚乎。

[釋文]

春季的三個月,是萬物生長發育推陳出新的季節,自然界充滿著一片新生的景象,萬物欣欣向榮。人們應該晚睡早起,在庭院中緩緩散步,披開頭發,舒松衣帶讓形體舒展,使自己精神狀態與自然界生發之機相適應。對于春天賦予人的生發之氣不要隨便損害、劫奪和克伐它。這就是與春季相適應的保養生發之氣的道理。若違背了這個道理,就要傷及肝氣,以致供給夏季長養的力量就少了,那么到夏季就會發生寒性病變。

夏季的三個月,是萬物茂盛秀麗的季節。由于天地之氣不斷上下交換,所以一切植物都已開花結實。這時人們應該晚睡早起,不厭惡炎夏之日,不發怒,讓精神象萬物開花成秀那樣充實,使腠理保持陽氣的宣通。這就是與夏季相適應的保護長養之氣的道理,如果違背了這個道理,那就要傷及心氣,到秋季就容易發生瘧疾,以致供給秋季收斂的力量就少了,到冬季還會發生更嚴重的疾病。

秋季的三個月,是萬物成熟收獲的季節。此時天高氣爽,秋風勁急,地氣清肅。這時人們應早睡早起,一般起居時間與雞的活動時間相仿,使精神安定寧靜,來緩和秋季肅殺之氣對人體的影響,使神氣收斂,以適應秋季容平的特征,不使外來因素擾亂意志,保持肺氣的清肅功能,這就是與秋季相適應的保養收斂之氣的道理。違背了這個道理,就會傷及肺氣,到冬季會發生腹瀉完谷不化一類的疾病,以致適應冬季"閉藏"的力量就少了。

冬季的三個月,是萬物閉藏的季節,呈現水冰地裂的寒冷景象。這時人們要適應冬季的特點,應早睡晚起,待到日光照耀時起床才好,不要輕易地擾動陽氣,使精神內守伏藏而不外露,好象有個人的隱秘,嚴守而不外泄,又象得到了渴望所得到的東西,把它秘藏起來一樣。要躲避寒冷,求取溫暖,不要使皮膚開泄而令陽氣不斷地損失,這就是與冬氣相適應的保養藏氣的道理,若違背了這個道理,就會損傷腎氣,到來年春季就要得痿厥一類的疾病,以致供給春天生發之氣的力量就少了。

天氣是清凈光明的,天德隱蔽不露,運行不息,萬物的生氣才會不止。如天氣不清明,則日月便會失去光輝。天運失常,則邪氣充滿空間。陽氣閉塞不通,大地昏蒙不明,云霧彌漫而不能上升,地氣就不能上應天氣,露水也不能下降。天地之氣不交,萬物的生命就不能延續了,那么即是巨大的樹木也會死亡。惡劣的氣候發作,風雨沒有節制,白露當下不下,草木就會枯槁,失去了它的繁榮景象。有害的邪風不斷刮起,暴雨經常降下,天地四時不能保持其相互間的平衡,違背了正常的規律,使萬物的生命未到一半就中途夭折了。只有圣人能夠適應自然界的變化,所以不發生大病,因為他不背離萬物的生長規律,故它的生機就不會衰竭。

違反了春季的養生之氣,則少陽之氣不能生發,肝氣發生病變。違反了夏季的養長之氣,則太陽之氣不能生長,心氣空虛。違反了秋季的養收之氣,則太陽之氣不能收斂,肺熱喘促胸滿。違反了冬季養藏之氣,則少陰之氣失于閉藏,腎氣衰弱于下。四時陰陽的變化,是萬物生長收藏的根本,所以圣人在春夏兩季重視保護陽氣;秋冬兩季重視保養陰氣,以順從根本。所以能夠同自然界萬物一樣,維持著正常生長發育的規律。如果違反了這個規律,那就破壞了生命的根本,敗壞了真元。所以說四時陰陽的變化,是萬物生長、衰老、死亡的根本。違背了這個規律就會產生災害,順從了則不會產生疾病,這樣便可以說真正掌握了養生的道理。圣人能夠奉行這個道理,愚昧的人則時常有所違背。順從陰陽就能生存,違背了陰陽就會死亡。順從了就會太平,如果把違逆當作順從,那就會使機體與自然環境失去協調而成格拒。

所以圣人不是有了病才去治療,而是治療在疾病發生之前。不等到亂事已經發生才去治理,而是治理在它發生之前。如果疾病已發生,然后再去治療,亂事已經形成,然后再去治理,那就如同口喝了地去挖井,戰亂發生了才去制造兵器,那不是太晚了嗎?(摘自《文白對照中醫古典名著·素問》 主編:何文彬 譚一松)

關于黃帝內經養生法:

一年四季節氣的變換,氣候寒暑溫涼的次第流轉,都與人的正常生理活動息息相關。四季養生,就是根據一年四季氣候變化的特點,結合陰陽寒熱的偏盛、偏衰,來調整養生保健的側重,最后達到健康長壽的目的。

關于四季如何養生,中醫經典著作《黃帝內經》早已告訴我們答案。

《素問·四氣調神大論》云: "春三月,此謂發陳,天地俱生,萬物以榮,夜臥早起,廣步于庭,被發緩形,以使志生。”春主生發,陽始升,陰始消,人們應該順應自然的升發之勢,向上、向外舒展陽氣。這個季節養生有三大要點:一是先調神志,時時保持開朗愉悅的心情,避免產生負面情緒,如此則精氣不易耗散;二是多做有助于升發陽氣的戶外運動,如打球、散步、跑步、做操、打拳等,使氣血流通;三是飲食應低脂攝入,多吃富含維生素、礦物質的食物,當季菜蔬最佳,如薺菜、油菜、芹菜、鼓菜、馬蘭頭、枸杞頭、香椿頭、蒲公英等。

《素問·四氣調神大論》云: "夏三月,此謂蕃秀,天地氣交,萬物華實,夜臥早起,無厭于日,使志無怒,使華英成秀,使氣得泄,若所愛在外,此夏氣之應,養長之道也。”夏季養生切記保持情緒穩定,不要激動或大怒,戶外運動應該在清晨或傍晚等溫度適宜的時候進行,否則有耗氣傷津的風險,可以選擇散步、慢跑、打太極拳、做廣播操等放松身心的活動飲食要清淡,佐以開胃爽口的菜肴,不能吃太涼的東西,否則易傷陽氣,一般人可以喝烏梅湯、綠豆湯來止渴、祛暑。

《素問·四氣調神大論》云:“秋三月,此謂容平,天氣以急,地氣以明,早臥早起,與雞俱興,使志安寧,以緩秋刑,收斂神氣,使秋氣平,無外其志,使肺氣清。此秋氣之應,養收之道也。”秋主收斂,這時陽氣始退陰氣始長,天氣干燥涼爽,這時要收斂潛藏自己的陽氣、精神和津液,榮養臟腑。飲食上要多吃滋陰潤燥、滋陰潤肺的食物,如芝麻、蜂蜜、枕杷、銀耳、秋梨等柔潤之品。生活起居方面要注意早睡早起,收斂陽氣,以使意志安寧清凈。可以做一些比較平和的戶外運動,如打太極拳、做保健操等。

《素問·四氣調神大論》云:“冬三月,此謂閉藏,水冰地坼,無擾乎陽,早臥晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若已有得,去寒就溫無泄皮膚,使氣亟奪,此冬氣之應,養藏之道也。”冬主收藏,此時世間一片陰盛陽衰之象,養生的重中之重便是保護陽氣。飲食方面,多吃溫養陽氣的食物如羊肉、狗肉等,女子可結合其“以陰血為本”的生理特點,適當吃一些補腎養血的食材如阿膠、當歸、枸杞子、核桃仁等;男性可選擇鹿茸、核桃仁、龜板等。平時可在陽光充足和避風的地方做戶外運動,但不宜過量,更不要大汗淋漓,要及時擦汗,防止感冒。生活起居方面應該早睡晚起,保持充足的休息時間,使意志安靜,人體潛伏的陽氣不受干擾。中國古人自古崇尚“春夏養陽,秋冬養陰”的養生之道, 《黃帝內經》明確指出“夫四時陰陽者,萬物之根本也”,因此日常養生一定要結合四時陰陽的盛衰,有目的、有側重地進行,如此方能達到事半功倍的效果。

相關內容

四季養生大全(春夏秋冬必備)黃帝內經四季養生法,養生等于長壽,讓你健康度四季!

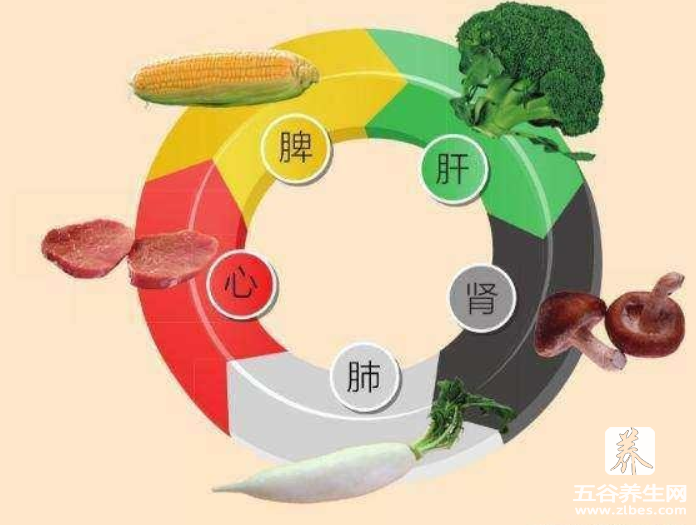

四季養生:春養肝,夏養腎,秋養肺,冬養心

中醫四季養生之道 春夏養陽,秋冬養陰

黃帝內經-四季養生