0關注

0關注

荔枝核概述

- 中英文名稱:荔枝核

- 主要價值:甘、微苦,溫。歸肝、腎經。

精選圖文

更多荔枝核功效與作用

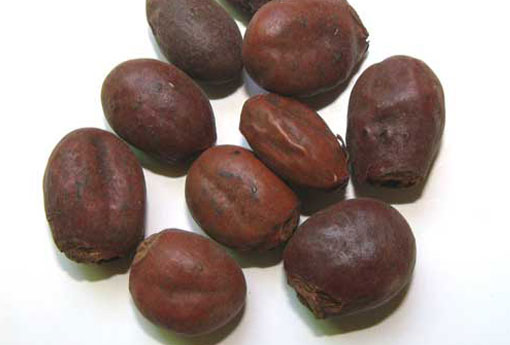

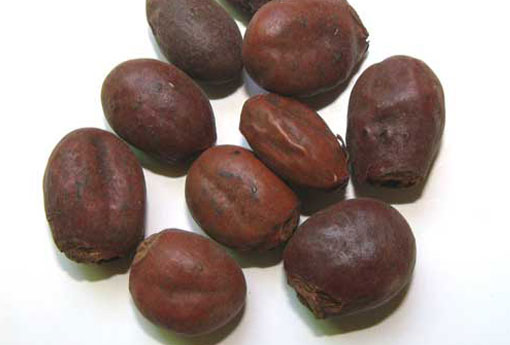

荔枝核的簡介

【別名】:荔仁、枝核、荔核、大荔核

【藥材類別】:果實/種子類

【性味】:甘;微苦;性溫。

①《綱目》:甘,溫,澀,無毒。

②《醫林纂要》:甘澀,溫,微咸。

③《廣西中藥志》:味甘微苦澀,性平,無毒。

【歸經】:入肝、腎經。

①《綱目》:入厥陰。

②《本草經疏》:入肝、腎。

③《本草撮要》:入足太陰、厥陰經。

【入藥部分】:為無患子科植物荔枝的種子。

【產地和分布】:分布于華南和西南等地,主產廣東、廣西、福建、臺灣。

【形態特征】荔枝為常綠喬木,高通常5至10余米,有時可達20余米;小枝圓柱狀,密生白色皮孔。偶數羽狀復葉互生,連柄長10~25厘米;小葉2 或3對,很少4對,薄革質,披針形或卵狀披針形,長6~15厘米,寬2~4厘米,上面光亮;側脈纖細,下面稍凸且有光澤;小葉柄長約7~8毫米。花春季開放,單性同株,細小,排成頂生、闊大的圓錐花序,被金黃色的短絨毛;萼小,杯狀,5齒裂,裂片長約2毫米,鑷合狀排列;花瓣通常退化消失;雄蕊6~8,雄花中的花絲長約4毫米或稍過之,在雌花中的花絲短,花藥有厚壁,不開裂;子房通常2裂2室,雄花中退化至僅存殘跡。果實核果狀,近球形,果皮干硬較薄,有瘤狀突起,熟時暗紅色。種子黃褐色,假種皮白色內質,味甜可食。花期2~3月,果期6~7月

荔枝核用法用量

內服:煎湯,6-10g;研末,1.5-3g;或入丸、散。外用:適量,研末調敷。

荔枝核的功效與作用

理氣止痛;祛寒散滯。主疝氣痛;睪丸腫痛;胃脘痛;痛經及產后腹痛。用于寒疝腹痛,睪丸腫痛。

①《綱目》:行散滯氣。治頹疝氣痛,婦人血氣刺痛。

②《本草備要》:辟寒邪,治胃脘痛。

荔枝核附方

①治心腹胃脘久痛,屢觸屢發者:荔枝核一錢,木香八分。為末。每服一錢,清湯調服。(《景岳全書》荔香散)

②治心痛及小腸氣:荔枝核一枚。煅存性,酒調服。(《本草衍義》)

③治腎大如斗:舶上茴香、青皮(全者)、荔枝核等分。銼散,炒,出火毒,為末。酒下二錢,日三服。(《世醫得效方》荔核散)

④治疝氣頹腫:荔枝核四十九個,陳皮(連白)九錢,硫黃四錢。為末,鹽水打面糊丸綠豆大。遇痛時,空心酒服九丸,良久再服,亦治諸氣痛。(《坦仙皆效方》玉環來復丹)

⑤治血氣刺痛:荔枝核(燒存性)半兩,香附子一兩。上為末。每服二錢,鹽酒送下。(《婦人良方》蠲痛散)

拓展閱讀:注意事項

《本草從新》:無寒濕滯氣者勿服。

熱門文章推薦

相關問答

猜你喜歡

377 閱讀 21-09-04

613 閱讀 21-09-04

521 閱讀 21-09-04

436 閱讀 21-09-04

522 閱讀 21-09-04

650 閱讀 21-09-04